Was istIIndustrie undCkommerziellEEnergieSLager undChäufigBGeschäftMModelle

IIndustrielle und kommerzielle Energiespeicherung

Der Begriff „industrielle und kommerzielle Energiespeicherung“ bezieht sich auf Energiespeichersysteme, die in Industrie- oder Gewerbeanlagen eingesetzt werden.

Aus Endnutzersicht lässt sich Energiespeicherung in netzseitige, betriebsseitige und verbraucherseitige Energiespeicherung unterteilen. Netzseitige und betriebsseitige Energiespeicherung werden auch als Vorzählerspeicher oder Großspeicher bezeichnet, während verbraucherseitige Energiespeicherung als Nachzählerspeicherung bezeichnet wird. Verbraucherseitige Energiespeicherung kann weiter in industrielle und gewerbliche Energiespeicherung sowie Haushaltsenergiespeicherung unterteilt werden. Im Wesentlichen fällt die industrielle und gewerbliche Energiespeicherung unter die verbraucherseitige Energiespeicherung und ist für industrielle oder gewerbliche Anlagen bestimmt. Industrielle und gewerbliche Energiespeicherung findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Industrieparks, Einkaufszentren, Rechenzentren, Mobilfunkbasisstationen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Schulen und Wohngebäude.

Aus technischer Sicht lassen sich industrielle und kommerzielle Energiespeichersysteme in zwei Typen unterteilen: DC-gekoppelte und AC-gekoppelte Systeme. DC-gekoppelte Systeme nutzen typischerweise integrierte Photovoltaik-Speichersysteme, die aus verschiedenen Komponenten bestehen, wie z. B. Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen (hauptsächlich Photovoltaikmodule und -regler), Energiespeicher- und Stromerzeugungssystemen (hauptsächlich Batteriespeicher, bidirektionale Umrichter („PCS“), Batteriemanagementsysteme („BMS“), die die Integration von Photovoltaik-Stromerzeugung und -Speicherung ermöglichen), Energiemanagementsystemen („EMS“) usw.

Das grundlegende Funktionsprinzip besteht in der direkten Ladung von Akkus mit Gleichstrom, der von Photovoltaikmodulen über Photovoltaik-Laderegler erzeugt wird. Zusätzlich kann Wechselstrom aus dem Netz mittels eines Stromverteilungssystems (PCS) in Gleichstrom umgewandelt werden, um den Akku zu laden. Bei Strombedarf gibt der Akku Strom ab, wobei die Energie am Akku-Ende abgenommen wird. Wechselstromgekoppelte Systeme hingegen bestehen aus mehreren Komponenten, darunter Photovoltaik-Stromerzeugungssysteme (hauptsächlich Photovoltaikmodule und netzgekoppelte Wechselrichter), Energiespeichersysteme (hauptsächlich Akkus, PCS, Batteriemanagementsystem usw.), Energiemanagementsysteme (EMS) usw.

Das grundlegende Funktionsprinzip besteht darin, den von Photovoltaikmodulen erzeugten Gleichstrom mittels netzgekoppelter Wechselrichter in Wechselstrom umzuwandeln. Dieser kann direkt ins Stromnetz oder an elektrische Verbraucher eingespeist werden. Alternativ kann er über ein PCS (Photovoltaik-System) in Gleichstrom umgewandelt und in einen Akku geladen werden. In diesem Fall befindet sich der Energieabnahmepunkt am Wechselstromende. Gleichstrom-Kopplungssysteme zeichnen sich durch ihre Kosteneffizienz und Flexibilität aus und eignen sich für Szenarien, in denen der Stromverbrauch tagsüber geringer und nachts höher ist. Wechselstrom-Kopplungssysteme hingegen sind teurer und flexibler und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen bereits Photovoltaikanlagen vorhanden sind oder der Stromverbrauch tagsüber höher und nachts niedriger ist.

Im Allgemeinen können industrielle und kommerzielle Energiespeichersysteme architektonisch unabhängig vom Hauptstromnetz betrieben werden und ein Mikronetz für die photovoltaische Stromerzeugung und Batteriespeicherung bilden.

II. Peak Valley Arbitrage

Peak-Valley-Arbitrage ist ein gängiges Erlösmodell für industrielle und kommerzielle Energiespeicherung. Dabei wird Energie zu niedrigen Strompreisen aus dem Netz geladen und zu hohen Strompreisen wieder entladen.

Am Beispiel Chinas lässt sich zeigen, dass dessen Industrie- und Handelssektoren typischerweise zeitabhängige Stromtarife und Tarife für Spitzenlastzeiten anwenden. So hat beispielsweise die Shanghaier Entwicklungs- und Reformkommission eine Bekanntmachung zur weiteren Verbesserung des zeitabhängigen Stromtarifmechanismus in der Stadt veröffentlicht (Shanghaier Entwicklungs- und Reformkommission [2022] Nr. 50). Laut dieser Bekanntmachung:

Für allgemeine industrielle und gewerbliche Zwecke sowie für andere zweiteilige und große industrielle zweiteilige Stromverbrauchsarten liegt die Spitzenzeit im Winter (Januar und Dezember) zwischen 19:00 und 21:00 Uhr und im Sommer (Juli und August) zwischen 12:00 und 14:00 Uhr.

In den Spitzenzeiten im Sommer (Juli, August, September) und Winter (Januar, Dezember) steigen die Strompreise um 80 % gegenüber dem Grundpreis. In den Nebenzeiten sinken die Strompreise hingegen um 60 % gegenüber dem Grundpreis. Zusätzlich steigen die Strompreise in den Spitzenzeiten um 25 % gegenüber dem Spitzenpreis.

In den übrigen Monaten steigen die Strompreise während der Spitzenzeiten um 60 % gegenüber dem Pauschalpreis, während sie in den Nebenzeiten um 50 % gegenüber dem Pauschalpreis sinken.

Für den allgemeinen Stromverbrauch von Industrie, Gewerbe und anderen Einrichtungen mit einem einzigen System werden lediglich Spitzen- und Schwachlastzeiten unterschieden, ohne die Spitzenzeiten weiter zu unterteilen. Während der Spitzenzeiten im Sommer (Juli, August, September) und Winter (Januar, Dezember) steigen die Strompreise um 20 % gegenüber dem Festpreis, während sie in den Schwachlastzeiten um 45 % sinken. In den übrigen Monaten steigen die Strompreise während der Spitzenzeiten um 17 % gegenüber dem Festpreis, während sie in den Schwachlastzeiten um 45 % sinken.

Industrielle und gewerbliche Energiespeichersysteme nutzen diese Preisstruktur, indem sie in Schwachlastzeiten günstigen Strom einkaufen und ihn in Spitzenzeiten oder bei hohen Strompreisen an die Verbraucher abgeben. Dadurch können Unternehmen ihre Stromkosten senken.

IIIEnergie-Zeitverschiebung

Die „zeitliche Verschiebung von Energie“ bezeichnet die Anpassung des Stromverbrauchs durch Energiespeicherung, um Lastspitzen auszugleichen und Schwachlastzeiten zu überbrücken. Bei der Nutzung von Stromerzeugungsanlagen wie Photovoltaikzellen kann die Diskrepanz zwischen Erzeugungs- und Verbrauchskurve dazu führen, dass Nutzer entweder überschüssigen Strom zu niedrigeren Preisen ins Netz einspeisen oder Strom zu höheren Preisen beziehen.

Um dem entgegenzuwirken, können Nutzer den Akku in Zeiten geringen Stromverbrauchs aufladen und den gespeicherten Strom in Spitzenzeiten abgeben. Diese Strategie zielt darauf ab, den wirtschaftlichen Nutzen zu maximieren und die CO₂-Emissionen des Unternehmens zu reduzieren. Darüber hinaus gilt das Speichern von überschüssiger Wind- und Solarenergie aus erneuerbaren Quellen zur späteren Nutzung in Spitzenzeiten ebenfalls als Maßnahme zur zeitlichen Verschiebung der Energienutzung.

Die Energiezeitverschiebung stellt keine strengen Anforderungen an die Lade- und Entladezeiten, und die Leistungsparameter für diese Prozesse sind relativ flexibel, was sie zu einer vielseitigen Lösung mit hoher Anwendungshäufigkeit macht.

IV.Gängige Geschäftsmodelle für industrielle und kommerzielle Energiespeicherung

1.ThemaIbeteiligt

Wie bereits erwähnt, liegt der Kern der industriellen und kommerziellen Energiespeicherung in der Nutzung von Energiespeicheranlagen und -dienstleistungen sowie in der Erzielung von Energiespeichervorteilen durch Spitzenlast- und Talzeitenarbitrage und andere Methoden. Zu den Hauptakteuren entlang dieser Wertschöpfungskette gehören der Anlagenanbieter, der Energiedienstleister, der Finanzierungs- und Leasingpartner sowie der Nutzer.

| Thema | Definition |

| Ausrüstungsanbieter | Der Anbieter von Energiespeichersystemen/-ausrüstung. |

| Energiedienstleister | Der Hauptakteur im Geschäftsszenario des Vertragsenergiemanagementmodells (wie nachstehend definiert) ist derjenige, der Energiespeichersysteme nutzt, um den Nutzern entsprechende Energiespeicherdienstleistungen anzubieten. Dabei handelt es sich in der Regel um Energiegruppen und Hersteller von Energiespeicheranlagen mit umfangreicher Erfahrung im Bau und Betrieb von Energiespeichern. |

| Finanzierungsleasingpartei | Nach dem Modell „Vertragsenergiemanagement + Finanzleasing“ (wie nachstehend definiert) ist die Einheit, die während der Leasingdauer Eigentümerin der Energiespeichereinrichtungen ist und den Nutzern das Recht einräumt, die Energiespeichereinrichtungen und/oder Energiedienstleistungen zu nutzen. |

| Benutzer | Die energieverbrauchende Einheit. |

2.GemeinsamBGeschäftMModelle

Derzeit existieren vier gängige Geschäftsmodelle für industrielle und kommerzielle Energiespeicherung: das Modell der Eigeninvestition des Nutzers, das reine Leasingmodell, das Modell des vertraglichen Energiemanagements und das Modell des vertraglichen Energiemanagements mit Finanzierungsleasing. Wir haben dies wie folgt zusammengefasst:

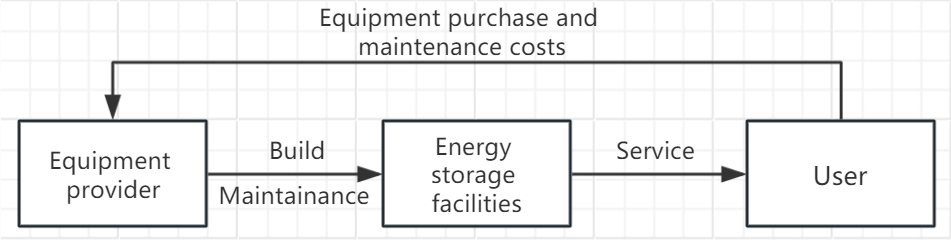

(1)Use IInvestition

Beim Modell der Eigeninvestition erwirbt und installiert der Nutzer Energiespeichersysteme selbst, um von den Vorteilen der Energiespeicherung, hauptsächlich durch Lastspitzenausgleich, zu profitieren. In diesem Modell kann der Nutzer zwar Lastspitzen direkt reduzieren und Lasttäler ausgleichen und somit die Stromkosten senken, muss aber dennoch die anfänglichen Investitionskosten sowie die laufenden Betriebs- und Wartungskosten tragen. Das Geschäftsmodelldiagramm sieht wie folgt aus:

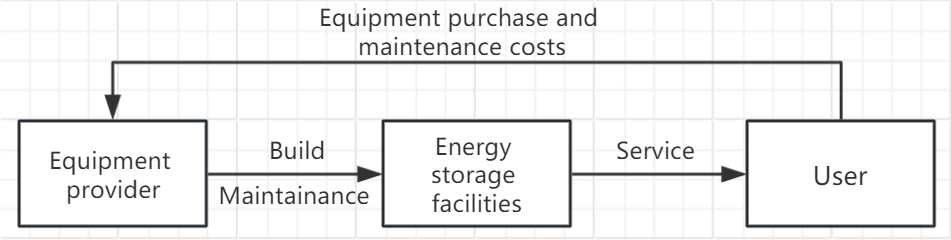

(2) ReinLLockerung

Im reinen Leasingmodell muss der Nutzer keine eigenen Energiespeicheranlagen erwerben. Er mietet diese lediglich vom Anlagenanbieter und entrichtet die entsprechenden Gebühren. Der Anlagenanbieter übernimmt die Errichtung, den Betrieb und die Wartung der Anlagen, und die daraus resultierenden Einnahmen aus der Energiespeicherung stehen dem Nutzer zu. Das Geschäftsmodell ist wie folgt dargestellt:

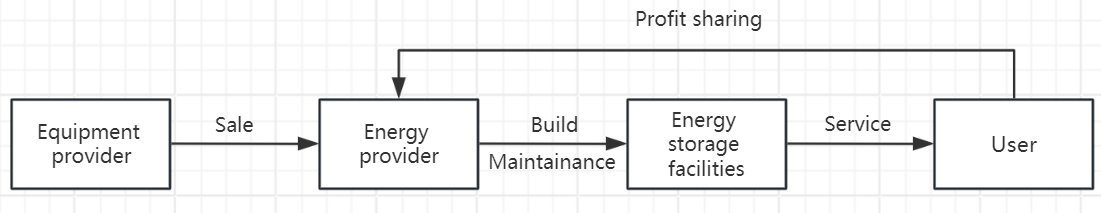

(3) Energiemanagementverträge

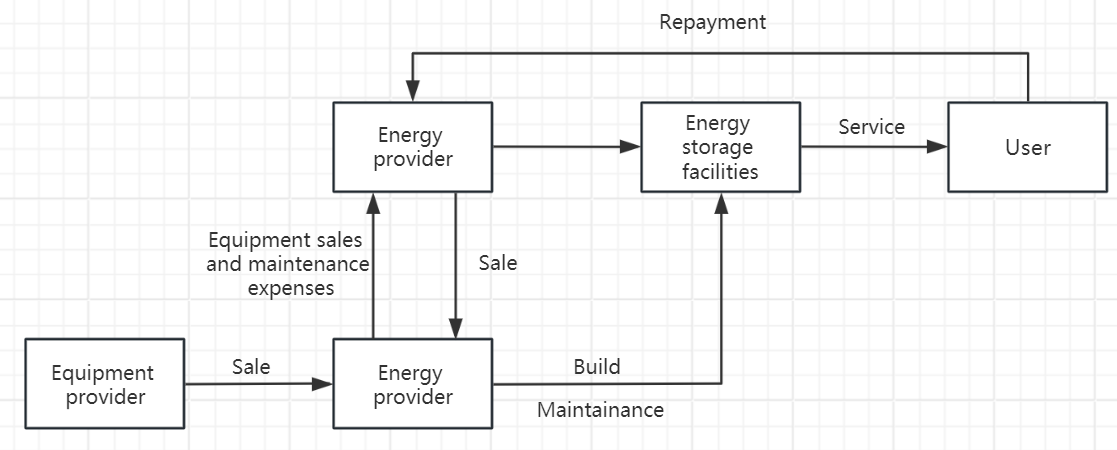

Im Rahmen des Vertragsmodells für Energiemanagement investiert der Energiedienstleister in den Kauf von Energiespeichern und stellt diese den Nutzern als Energiedienstleistungen zur Verfügung. Die Vorteile der Energiespeicherung werden zwischen Energiedienstleister und Nutzer in vereinbarter Weise geteilt (z. B. Gewinnbeteiligung, Strompreisnachlässe usw.). Konkret bedeutet dies, dass der Energiedienstleister elektrische Energie in Zeiten niedriger oder normaler Strompreise speichert und diese dann in Zeiten hoher Strompreise an den Nutzer liefert. Die Gewinne aus der Energiespeicherung werden anschließend im vereinbarten Verhältnis zwischen Nutzer und Energiedienstleister aufgeteilt. Im Vergleich zum Modell der Eigeninvestition des Nutzers werden in diesem Modell Energiedienstleister eingesetzt, die entsprechende Energiespeicherdienstleistungen anbieten. Die Energiedienstleister fungieren im Vertragsmodell für Energiemanagement als Investoren, wodurch der Investitionsdruck auf die Nutzer teilweise reduziert wird. Das Geschäftsmodell ist wie folgt dargestellt:

(4) Vertragsbasiertes Energiemanagement + Finanzierungsleasing

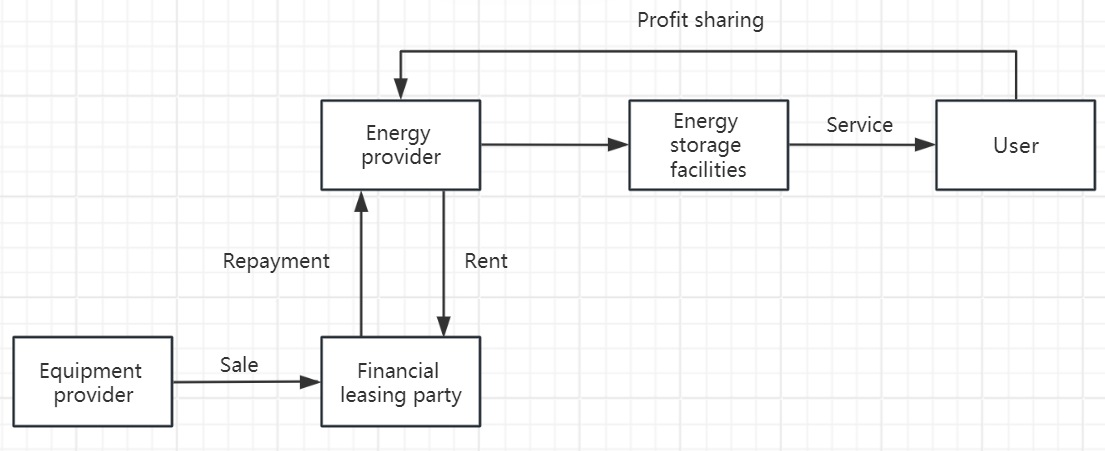

Das Modell „Vertragsenergiemanagement + Finanzierungsleasing“ bezeichnet die Einbindung eines Finanzierungsleasingpartners als Leasinggeber von Energiespeichern und/oder Energiedienstleistungen im Rahmen des Vertragsenergiemanagementmodells. Im Vergleich zum reinen Vertragsenergiemanagementmodell reduziert die Einbindung von Finanzierungsleasingpartnern beim Kauf von Energiespeichern den finanziellen Druck auf Energiedienstleister erheblich, sodass diese sich stärker auf ihre Dienstleistungen im Bereich des Vertragsenergiemanagements konzentrieren können.

Das Modell „Vertragsenergiemanagement + Finanzierungsleasing“ ist relativ komplex und umfasst mehrere Untermodelle. Ein gängiges Untermodell sieht beispielsweise vor, dass der Energiedienstleister zunächst Energiespeicher vom Gerätehersteller erwirbt, der Finanzierungspartner anschließend gemäß seiner Vereinbarung mit dem Nutzer die Energiespeicher auswählt und erwirbt und diese dann an den Nutzer verleast.

Während der Leasingdauer bleibt das Eigentum an den Energiespeicheranlagen beim Leasinggeber, der sie nutzen darf. Nach Ablauf des Leasingvertrags erwirbt der Nutzer das Eigentum an den Energiespeicheranlagen. Der Energiedienstleister erbringt im Wesentlichen Dienstleistungen für den Bau, den Betrieb und die Wartung der Energiespeicheranlagen und erhält dafür vom Leasinggeber eine entsprechende Vergütung. Das Geschäftsmodell ist wie folgt dargestellt:

Anders als beim vorherigen Seed-Modell investiert beim anderen Seed-Modell der Finanzierungsleasingpartner direkt in den Energiedienstleister und nicht in den Nutzer. Konkret wählt der Finanzierungsleasingpartner Energiespeicheranlagen vom Anlagenanbieter aus, erwirbt diese gemäß seiner Vereinbarung mit dem Energiedienstleister und verleast sie anschließend an diesen.

Der Energiedienstleister kann solche Energiespeicheranlagen nutzen, um den Nutzern Energiedienstleistungen anzubieten, die Vorteile der Energiespeicherung im vereinbarten Verhältnis mit den Nutzern zu teilen und anschließend einen Teil der Vorteile an den Leasinggeber zurückzuzahlen. Nach Ablauf der Leasinglaufzeit geht das Eigentum an der Energiespeicheranlage auf den Energiedienstleister über. Das Geschäftsmodell ist wie folgt dargestellt:

V. Gängige Geschäftsvereinbarungen

Im besprochenen Modell werden die wichtigsten Geschäftsprotokolle und damit verbundene Aspekte wie folgt dargestellt:

1.Kooperationsrahmenabkommen:

Unternehmen können eine Kooperationsrahmenvereinbarung abschließen, um einen Rahmen für die Zusammenarbeit zu schaffen. Beispielsweise kann im Rahmen des Vertragsmodells für Energiemanagement der Energiedienstleister eine solche Vereinbarung mit dem Geräteanbieter unterzeichnen, in der Verantwortlichkeiten wie der Bau und der Betrieb des Energiespeichersystems festgelegt werden.

2.Energiemanagementvertrag für Energiespeichersysteme:

Diese Vereinbarung gilt typischerweise für das Vertragsmodell Energiemanagement und das Modell „Vertrag Energiemanagement + Finanzierungsleasing“. Sie beinhaltet die Bereitstellung von Energiemanagementdienstleistungen durch den Energiedienstleister für den Nutzer, wodurch diesem entsprechende Vorteile entstehen. Zu den Aufgaben gehören die Zahlungsabwicklung mit dem Nutzer und die Projektentwicklungszusammenarbeit, während der Energiedienstleister Planung, Bau und Betrieb übernimmt.

3.Gerätekaufvertrag:

Mit Ausnahme des reinen Leasingmodells spielen Gerätekaufverträge in allen kommerziellen Energiespeichermodellen eine Rolle. Beispielsweise werden beim Modell der Eigeninvestition Verträge mit Geräteanbietern über den Kauf und die Installation von Energiespeichern abgeschlossen. Qualitätssicherung, Einhaltung von Normen und Kundendienst sind dabei entscheidende Faktoren.

4.Technischer Servicevertrag:

Diese Vereinbarung wird üblicherweise mit dem Gerätehersteller geschlossen, um technische Dienstleistungen wie Systemdesign, Installation, Betrieb und Wartung zu erbringen. Klare Serviceanforderungen und die Einhaltung von Normen sind wesentliche Aspekte, die in technischen Serviceverträgen geregelt werden müssen.

5.Ausrüstungsleasingvertrag:

Wenn die Energiespeicheranlagen im Eigentum der Anlagenbetreiber verbleiben, werden zwischen Nutzern und Anbietern Leasingverträge abgeschlossen. Diese Verträge regeln die Verantwortlichkeiten der Nutzer für die Instandhaltung und den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen.

6.Finanzierungsleasingvertrag:

Im Modell „Vertragsenergiemanagement + Finanzierungsleasing“ wird üblicherweise ein Finanzierungsleasingvertrag zwischen Nutzern oder Energiedienstleistern und Finanzierungspartnern geschlossen. Dieser Vertrag regelt den Kauf und die Bereitstellung von Energiespeichern, die Eigentumsrechte während und nach der Vertragslaufzeit sowie die Kriterien für die Auswahl geeigneter Energiespeicher für private Nutzer oder Energiedienstleister.

VI. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Energiedienstleister

Energiedienstleister spielen eine wichtige Rolle in der Wertschöpfungskette für industrielle und gewerbliche Energiespeicherung und die damit verbundenen Vorteile. Für Energiedienstleister ergeben sich im Bereich der industriellen und gewerblichen Energiespeicherung eine Reihe von Aspekten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, wie z. B. Projektvorbereitung, Projektfinanzierung, Anlagenbeschaffung und Installation. Diese Aspekte werden im Folgenden kurz zusammengefasst:

| Projektphase | Konkrete Angelegenheiten | Beschreibung |

| Projektentwicklung | Wahl des Nutzers | Als tatsächlicher Energieverbraucher in Energiespeicherprojekten verfügt der Nutzer über eine solide wirtschaftliche Basis, Entwicklungsperspektiven und Glaubwürdigkeit, was die reibungslose Umsetzung solcher Projekte maßgeblich gewährleisten kann. Daher sollten Energiedienstleister in der Projektentwicklungsphase durch sorgfältige Prüfung und andere geeignete Maßnahmen im Sinne der Nutzer vernünftige und umsichtige Entscheidungen treffen. |

| Finanzierungsleasing | Obwohl Investitionen in Energiespeicherprojekte durch Finanzierungsleasing den finanziellen Druck auf Energiedienstleister erheblich verringern können, sollten diese bei der Auswahl von Finanzierungsleasingpartnern und dem Abschluss von Verträgen mit ihnen dennoch Vorsicht walten lassen. So sollten beispielsweise in einem Finanzierungsleasingvertrag klare Bestimmungen hinsichtlich der Laufzeit, der Zahlungsbedingungen und -methoden, des Eigentums am Leasinggegenstand nach Ablauf der Laufzeit sowie der Haftung bei Vertragsbruch (z. B. bei Energiespeicheranlagen) enthalten sein. | |

| Vorzugspolitik | Da die Umsetzung industrieller und kommerzieller Energiespeicher maßgeblich von Faktoren wie den Preisunterschieden zwischen Spitzen- und Schwachlastzeiten abhängt, trägt die Priorisierung der Auswahl von Regionen mit günstigeren lokalen Förderrichtlinien während der Projektentwicklungsphase dazu bei, eine reibungslose Projektdurchführung zu ermöglichen. | |

| Projektumsetzung | Projektanmeldung | Vor dem formellen Projektbeginn sollten die konkreten Verfahren, wie beispielsweise die Projektanmeldung, gemäß den lokalen Projektrichtlinien festgelegt werden. |

| Anlagenbeschaffung | Energiespeicheranlagen, die die Grundlage für die industrielle und kommerzielle Energiespeicherung bilden, erfordern besondere Sorgfalt bei der Beschaffung. Die entsprechenden Funktionen und Spezifikationen der benötigten Energiespeicheranlagen sind auf Basis der spezifischen Projektanforderungen festzulegen, und ihr ordnungsgemäßer und effektiver Betrieb ist durch Vereinbarungen, Abnahmen und andere Maßnahmen sicherzustellen. | |

| Anlageninstallation | Wie bereits erwähnt, werden Energiespeicheranlagen üblicherweise auf dem Gelände des Nutzers installiert. Daher sollte der Energiedienstleister die spezifischen Details, wie beispielsweise die Nutzung des Projektstandorts, in der mit dem Nutzer unterzeichneten Vereinbarung klar festlegen, um sicherzustellen, dass der Energiedienstleister die Bauarbeiten auf dem Gelände des Nutzers reibungslos durchführen kann. | |

| Tatsächliche Einnahmen aus Energiespeichern | Bei der Umsetzung von Energiespeicherprojekten kann es vorkommen, dass die tatsächlichen Energieeinsparungen geringer ausfallen als erwartet. Der Energiedienstleister kann diese Risiken durch vertragliche Vereinbarungen und andere Maßnahmen angemessen auf die Projektbeteiligten verteilen. | |

| Projektabschluss | Abschlussverfahren | Nach Fertigstellung des Energiespeicherprojekts ist die technische Abnahme gemäß den einschlägigen Bauvorschriften durchzuführen und ein Abnahmebericht zu erstellen. Parallel dazu sind die Abnahmeverfahren für den Netzanschluss und den Brandschutz gemäß den spezifischen lokalen Richtlinien des Projekts abzuschließen. Energiedienstleister müssen im Vertrag die Abnahmezeitpunkte, den Ort, die Methode, die Standards und die Verantwortlichkeiten bei Vertragsverletzungen klar festlegen, um zusätzliche Verluste durch unklare Vereinbarungen zu vermeiden. |

| Gewinnbeteiligung | Die Vorteile von Energiedienstleistern umfassen typischerweise die anteilige Aufteilung der Gewinne aus Energiespeichern mit den Nutzern gemäß Vereinbarung sowie die Übernahme der Kosten für den Verkauf oder Betrieb der Energiespeicheranlagen. Daher sollten Energiedienstleister einerseits in den entsprechenden Verträgen konkrete Punkte der Gewinnbeteiligung festlegen (z. B. Gewinnbasis, Gewinnbeteiligungsquote, Abrechnungszeitpunkt, Abrechnungsbedingungen usw.) und andererseits den Fortschritt der Gewinnbeteiligung nach der Inbetriebnahme der Energiespeicheranlagen aufmerksam verfolgen, um Verzögerungen bei der Projektabwicklung und damit verbundene zusätzliche Verluste zu vermeiden. |

Veröffentlichungsdatum: 03.06.2024